(一)完善培养方案

以党的教育方针为指导,贯彻成功素质教育理念,遵循教育教学规律,实施专业素质教育、通适素质教育、创新创业素质教育“三维”人才培养模式,准确定位人才培养目标,优化课程结构,加强核心专业素质和核心通适素质教育,构建具有鲜明特色的本科专业人才培养方案。

适应2020年以后社会经济与文化发展对人才的需求,按照成功素质教育的观念、品德、能力、身体、心理素质五大体系的要求,培养“专业素质扎实、通适素质过硬、创新创业素质突出”的地方型应用型高级专门人才,引领学生追求卓越,走向成功。

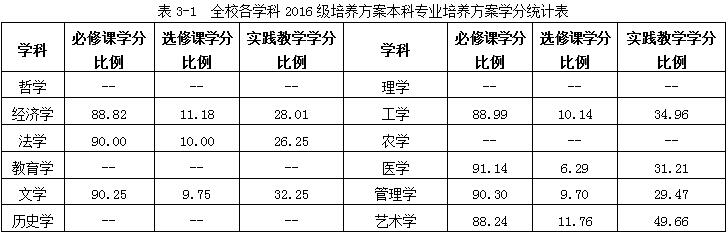

在培养方案中,强化实践,突出实践育人作用,增加实践教学学分,加强实践动手能力培养,增强学生动手能力和创新能力。2016级本科培养方案中,各学科培养方案学分统计如下表3-1所示。

(二)专业建设

近年来,学校紧密结合地方及区域经济社会发展的需要,围绕“新工科”建设,进行专业结构及人才培养方向的优化调整,强化优势特色专业建设,改造和调整就业率相对较低的传统专业,扶持和增设与地方支柱产业、高新技术产业和服务业等经济发展需求相适应的应用型专业或专业方向,加强应用型专业的布点,积极探索校企、校地合作育人新模式,切实加强教学基本条件和师资队伍建设,努力打造学科支撑有力、专业发展协调、优势特色鲜明、市场适应度高、社会服务能力强的专业发展体系。学校学科平台和专业建设成效明显,学校现有8个省部级优势专业。2016年学校招生的本科专业40个。

在优化专业结构的同时,学校也高度重视高层次人才引进和在职教师教学能力的提升,累计引进专业带头45人,其中具有高级职称的32人,所占比例为71.11%,获得博士学位的2人,所占比例为4.44%。

(三)课程建设

学校大力推进各级各类优质课程资源建设,建立了中国大学MOOC高校云平台、蓝墨云课堂教学平台和蓝墨教学大数据分析平台。促进了课程建设、教与学互动、教学过程管理、优质教学资源的共建共享,为学生主动、自主和研讨性学习搭建了数字化平台。积极培育、遴选和申报省级、国家级精品课程。截至目前,本学年学校已建设有1门省级精品视频公开课,6门省级精品资源共享课。立项建设16门校级精品在线课程,建设一门MOOC课程,建设100门SPOC课程,626门次课程开展翻转课堂、混合课堂教学。

学校重视课程体系建设,按照培养方案的总体要求,各专业构建了“专业素质教育模块”、“通适素质教育模块”、“创新创业素质教育模块”和“个性化课程模块”的课程体系,保证人才培养的基本规格和全面发展的共性要求;强化课程的科学性和系统性,精简专业必修课,增加选修课,大力充实和扩展人文素质教育。本学年,学校共开设本科生公共必修课、公共选修课、专业课共1095门、3621门次。

(三)教材建设

学校重视校本特色优势教材特别是实验教学系列教材(教学大纲、实验指导书)的建设,鼓励开发多媒体教材,尤其鼓励各专业结合人才培养模式改革,与企业、行业合作编写基于问题、基于工作过程和工程项目的实践类特色教材。2016年,共出版教材15种(本校教师作为第一主编)。

(四)实践教学

学校构建了全过程、递进式实践教育体系,将实践教学分为基本技能训练、综合实践训练和创新实践训练三个层次,贯穿本科教育的不同阶段。第一层次为强化基本技能,主要对象为一、二年级学生,包括基础实验、认识实习和技能训练课程。第二层次为培养综合实践能力,对象为三、四年级学生,主要指综合性设计性实验、开放实验、课程设计、专业实习、生产实习、毕业实习、毕业设计等。第三层次为参与创新实践,让尽可能多的学生通过参与创新实践,体验创新过程,鼓励学生积极主动参加校内各类实验教学中心、实验室、教学基地、创新实践基地的活动。

为适应学校实践教学的改革与发展,本学年学校完善了实验课程、实训课程、课程设计、课程大作业、实习、毕业综合训练建设标准和成绩测评办法。

1.实验教学

本学年本科生开设实验的专业课程共计475门,其中独立设置的专业实验课程70门。

学校有实验技术人员49人,具有高级职称1人,所占比例为2.04%,具有硕士及以上学位17人,所占比例为34.69%。

2.本科生毕业论文(设计)

本学年共开设了3,328选题供学生选做毕业论文(设计)。学校共有255名教师参与了本科生毕业论文(设计)的指导工作,指导教师具有副高级以上职称的人数比例约占36.47%,学校还聘请了49位外聘教师担任指导老师。平均每位教师指导学生人数为10.08人。

3.实习与教学实践基地

根据合作的深度和主要职能不同,学校建立“实习基地”、“人才培养基地”或“产学研合作基地”、“人才培养与产学研合作基地”三个层次的递进式授牌管理体系。结合卓越人才培养计划进一步完善校企联合课程、企业专业讲座、联合毕业设计建设。截止目前学校现有校外实习、实训基地236个,本学年共接纳学生6,248人次。

(五)创新创业教育

学校于2006年成立“大学生创新创业教育工作领导小组”,2015年3月成立创新创业中心,全面统筹管理全校大学生创新创业工作,指导学生开展创新创业实践等工作。学校践行“成功素质教育”理念,将创新创业素质培育提升到理论高度,并作为一个重要维度培养学生的创新创业素质。在创新创业培育方面,实行“一部两地两班”的模式,即一个大学生创新创业俱乐部、大学生电子商务孵化基地、大学生创新创业实践基地、两个创新创业特色班。

学校设立创新创业教育机构1个,拥有创新创业教育专职教师6人,创新创业教育导师28人,至今有560人次参加了创新创业教育机构的培训。截至目前,设立创业实习基地22个,其中省级创业示范基地1个,开展创业培训项目28个。设立创新创业教育实践平台2个。开设创新创业教育课程29门,其中创新创业优质课1门。开设职业生涯规划及创业指导课程2门。开展创新创业讲座43次。发放创新创业奖学金10.2万元。

(六)教学改革

1.人才培养方案符合培养应用型人才的需要

根据学校人才培养目标定位,以培养应用型人才为重点,学校于2016年全面修订了各专业培养方案。

新的人才培养方案适当压缩理论教学学时,注重实践教学环节的安排和设计,增大了实践教学所占比重。理工科专业安排有实验、课程实习、工程训练、毕业实践实践环节,其中实践教学比例占总学时比例不低于30%,人文社会科学专业安排有社会调查、市场调研、课程实习、毕业实践等活动,实践教学比例占总学时比例不低于20%。

2.网络教学信息化之蓝墨云大数据分析平台

学校积极推动教学改革,依托蓝墨云移动教学平台,全面推行开展以翻转课堂、混合课堂为核心的信息化开发内化教学模式改革。应用蓝墨云大数据分析平台,建立教学大数据分析库,建立教学质量监控体系。

应用蓝墨教学大数据分析平台,采集学生学习全过程数据,对学习过程从预习效果、课堂学习参与效果、课后讨论作业等全过程进行测评,并进行大数据分析,指导学生的学习。加强形成性评价为重点的成绩评定改革,形成性评价(平时成绩)占60%,期末成绩占40%,以笔试、口试、技能测试等形式开展期末考试,主要考核学生的素质和综合应用能力。

3.课程考核方式改革

学校高度重视人才培养质量,加强课程考核改革,制定了《武昌理工学院素质测评与素质学分认定管理办法》,明确了理论课程、实践课程、专门项目活动的考核评价标准,形成了全面系统的课程评价制度。

全面评价学生学习过程,实施课程考核多元化改革。由单一的终结性评价向形成性评价与终结性评价并重方向转变。在课程考核时,既重视学生学习结果的评价,也重视学习过程的评价,逐级逐门课程审定了《武昌理工学院理论课程总评成绩构成一览表》,理论课程的总评成绩由平时测评成绩、课内实验(实训)成绩、期末测评成绩三部分按一定比例构成,平时测评(含课内实验实训)成绩权重原则上占课程总评成绩的60%—70%。

结合课程特点和信息化技术,开展考试形式改革。根据课程特点采取相应的期末考试形式,改变单一的笔试形式,部分课程以口试、提交成果(作品)等形式进行期末考试,由单一的知识考核向注重能力考核方向转变。学校开发了“智慧考试系统”,依托此考试系统和课程考试题库,开展了《思想道德修养与法律基础》《马克思主义基本原理》《中国近现代史纲要》等200余门课程的网上考试。学校积极将教学与育人相结合,2016年学校在期末考试时设立无人监考的诚信考场,在考试中融入诚信教育、品德教育。

共7页: 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] 下一页 |

图书馆

图书馆 学校邮箱

学校邮箱 官方微信

官方微信

官方微博

官方微博

信息公开

信息公开

智慧校园平台

智慧校园平台

新智慧校园

新智慧校园